最近发布

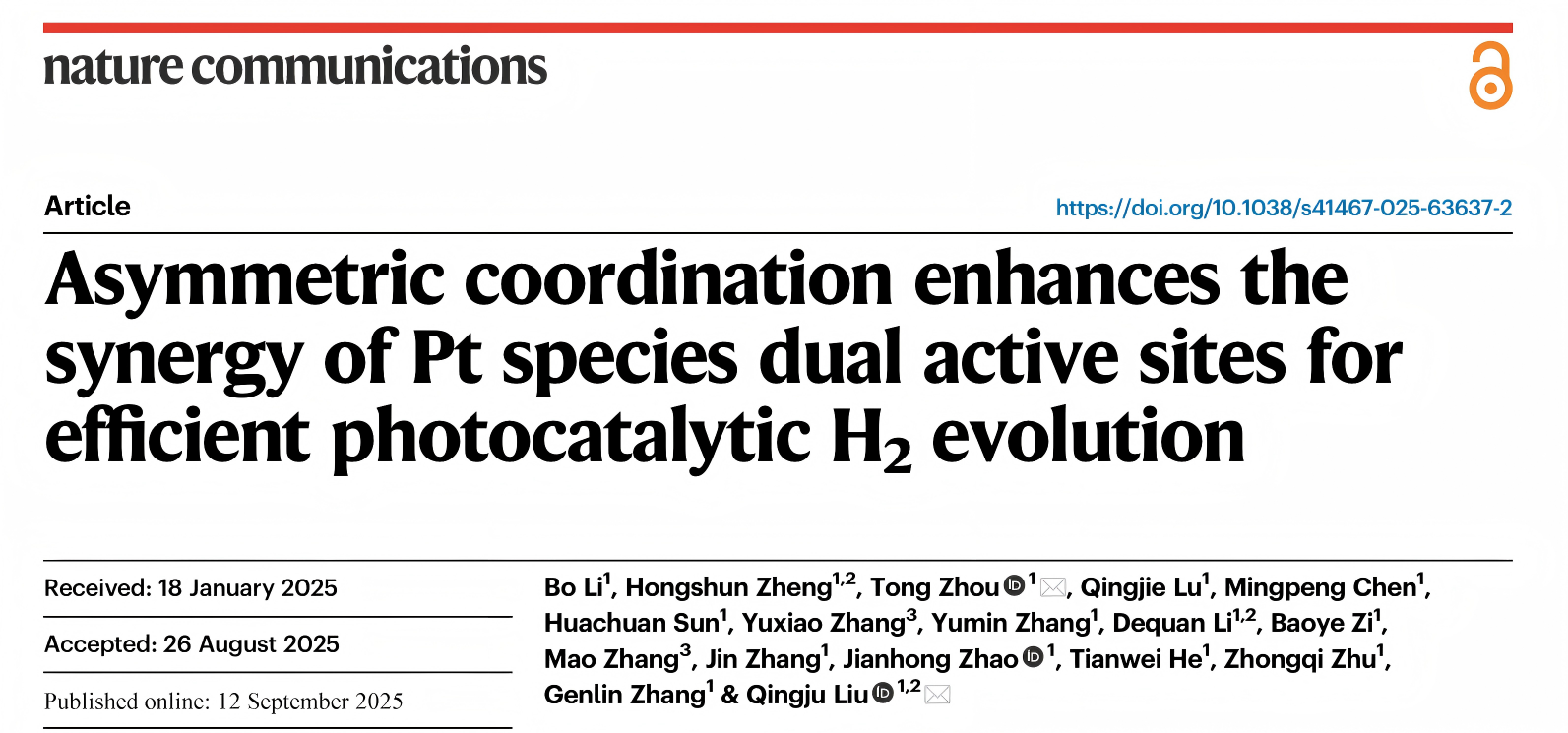

全国三八红旗手、863计划专家!云大柳清菊教授团队最新Nat. Commun.:利用RapidXAFS实现光催化产氢机制精准解析

全文速览

在单一光催化剂中集成不同功能反应位点,被认为是提升光催化分解水产氢性能的有效途径。然而,传统体系中由于配位环境单一,双活性位点之间的协同作用往往受到限制。云南大学柳清菊教授团队在《Nature Communications》发表最新研究成果,提出了一种通过调控配位环境增强Pt单原子(SAs)与纳米颗粒(NPs)协同作用的新策略。通过安徽吸收谱仪器设备有限公司提供的RapidXAFS 2M台式X射线吸收谱仪,成功解析了Pt基光催化剂中B-Pt-O不对称配位结构,该研究利用高精度XAFS技术在实验室内完成了媲美同步辐射水平的电子结构分析,揭示不对称配位如何优化Pt单原子(SAs)与纳米颗粒(NPs)协同机制,实现了高达 627.6 mmol·g-1·h-1 的产氢速率和 98.4% 的表观量子效率(AQE),接近理论极限。进一步的实验与理论分析揭示:不对称配位结构能够重新分布Pt助催化剂的电子密度,有效促进光生电荷分离,并优化H2O*的解离与H*的吸附/脱附过程。本项成果凸显了实验室级XAFS技术在催化机理研究中的强大能力,也为理性设计高效光催化剂提供了新范式。

背景介绍

氢能被视为未来清洁能源体系的重要支撑,而光催化分解水则为直接利用太阳能制氢提供了理想途径。然而,现有光催化剂仍面临光吸收不足、载流子复合严重、水分子活化困难等瓶颈,其中电荷分离与转移是决定效率的关键步骤。在半导体表面引入助催化剂是提升性能的有效策略。单原子(SAs)因近乎100%的原子利用率和独特电子结构表现出优异活性,但难以高效活化水分子, 而纳米颗粒(NPs)则能有效促进水分子解离。因此,在单一光催化剂中集成Pt SAs与NPs,实现“一个负责氢还原,一个负责水活化”的功能互补,成为突破产氢效率的重要方向。要进一步放大这种协同效应,必须调控双活性位点的电子态。研究表明,在单原子助催化剂第一配位配位壳层中引入杂原子可形成不对称配位结构,通过电子密度再分布与轨道杂化,不仅优化了反应物解离与产物脱附过程,还能增强自旋极化效应,从而显著提升整体光催化性能。

本文亮点

01 通过 B 掺杂在 Pt 助催化剂的第4一配位壳层引入异质原子,构建 B-Pt-O 非对称配位结构致使Pt位点电子密度的重新分布,促进 Pt NP 位点上 H2O* 解离的同时加快 Pt SA 位点上的 H* 脱附,显著优化了水分解反应的关键步骤。

02 所制备的PtSA/NP-TiO2-xBx光催化剂在365 nm光照条件下实现了627.6 mmol· g-1 ·h-1的制氢速率,表观量子效率高达98.4%,接近理论极限,同时具备优异的循环稳定性。

03

研究团队借助RapidXAFS详细解析了B掺杂引起的Pt局域配位环境变化,B-Pt-O 配位结构改变了 Pt d 轨道自旋态分布,增加自旋不匹配的电子–空穴对,降低复合几率,从而提升了光生载流子的分离效率,进一步促进光催化产氢性能。

图文解析

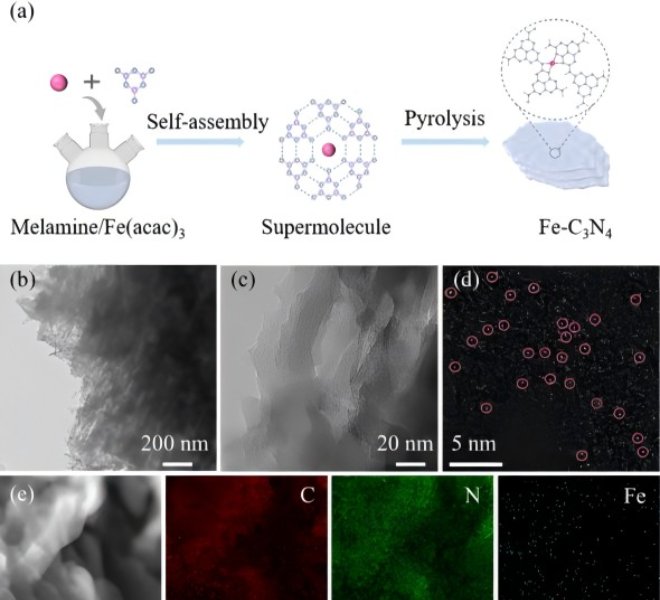

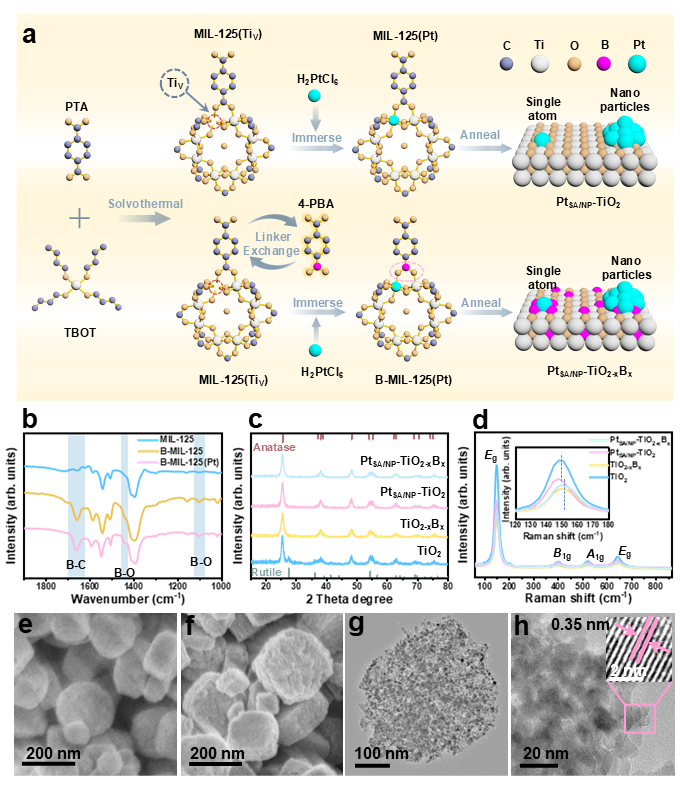

图1. 光催化剂的合成与结构

通过多步策略(MOF前驱体合成 → B配体交换 → Pt原子锚定 → 热处理),成功构建了Pt单原子/纳米颗粒协同的B掺杂TiO2光催化剂。表征结果证实B进入TiO2晶格并取代部分O原子,形成粗糙多孔结构,比表面积和亲水性显著提升,有利于光催化反应。

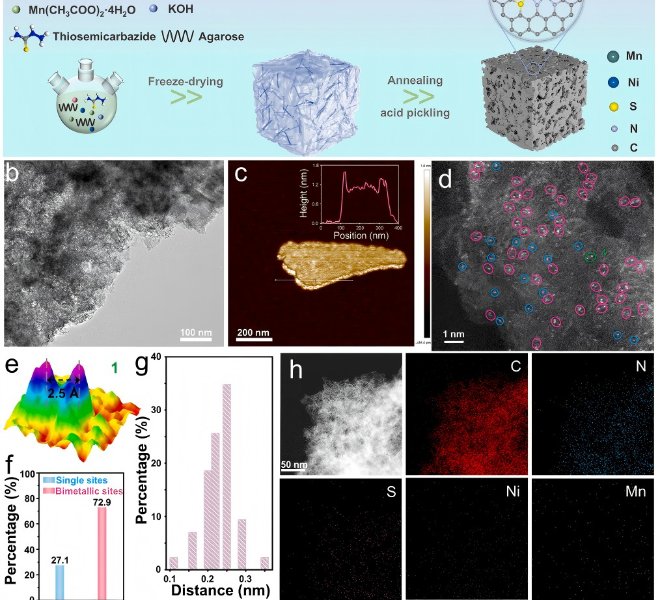

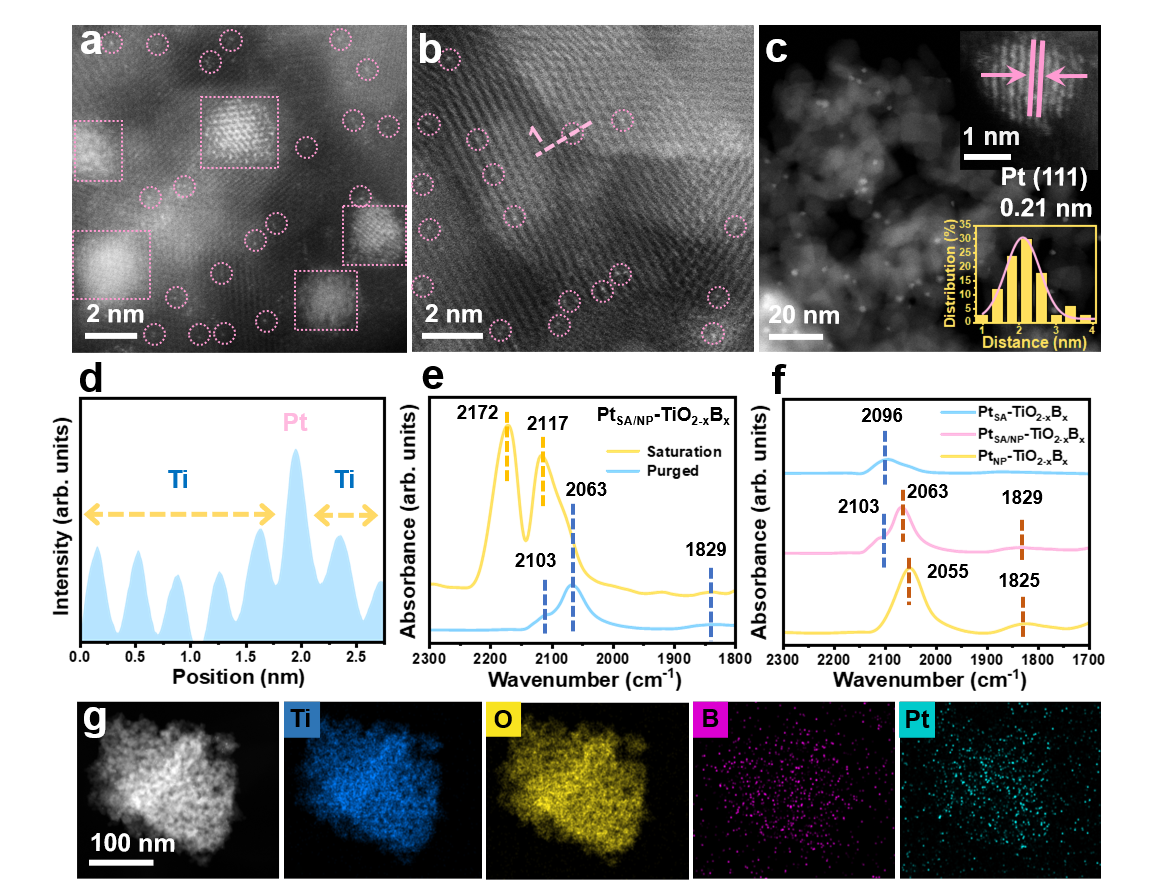

图2. Pt助催化剂的微观结构

HAADF-STEM直观展示了Pt单原子与纳米颗粒的协同分布:单原子占据Ti位点,纳米颗粒平均粒径约2 nm。CO-DRIFTS光谱进一步证明Pt SA与Pt NP共存并具有不同的吸附特征,为功能互补提供了结构基础。

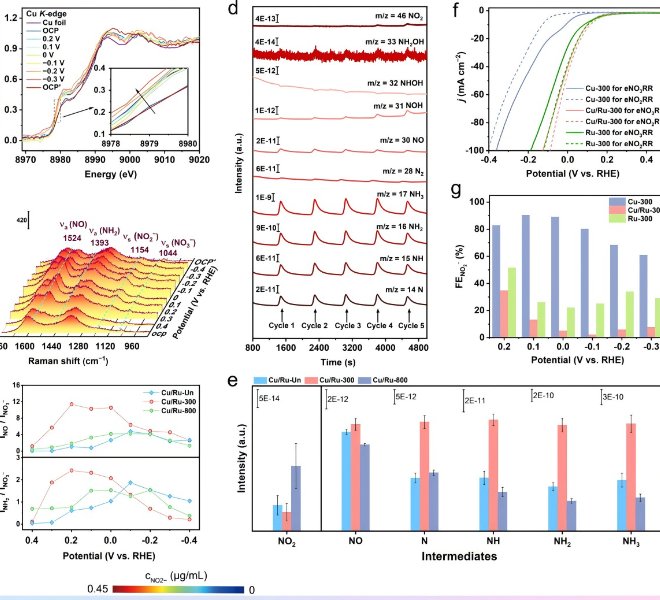

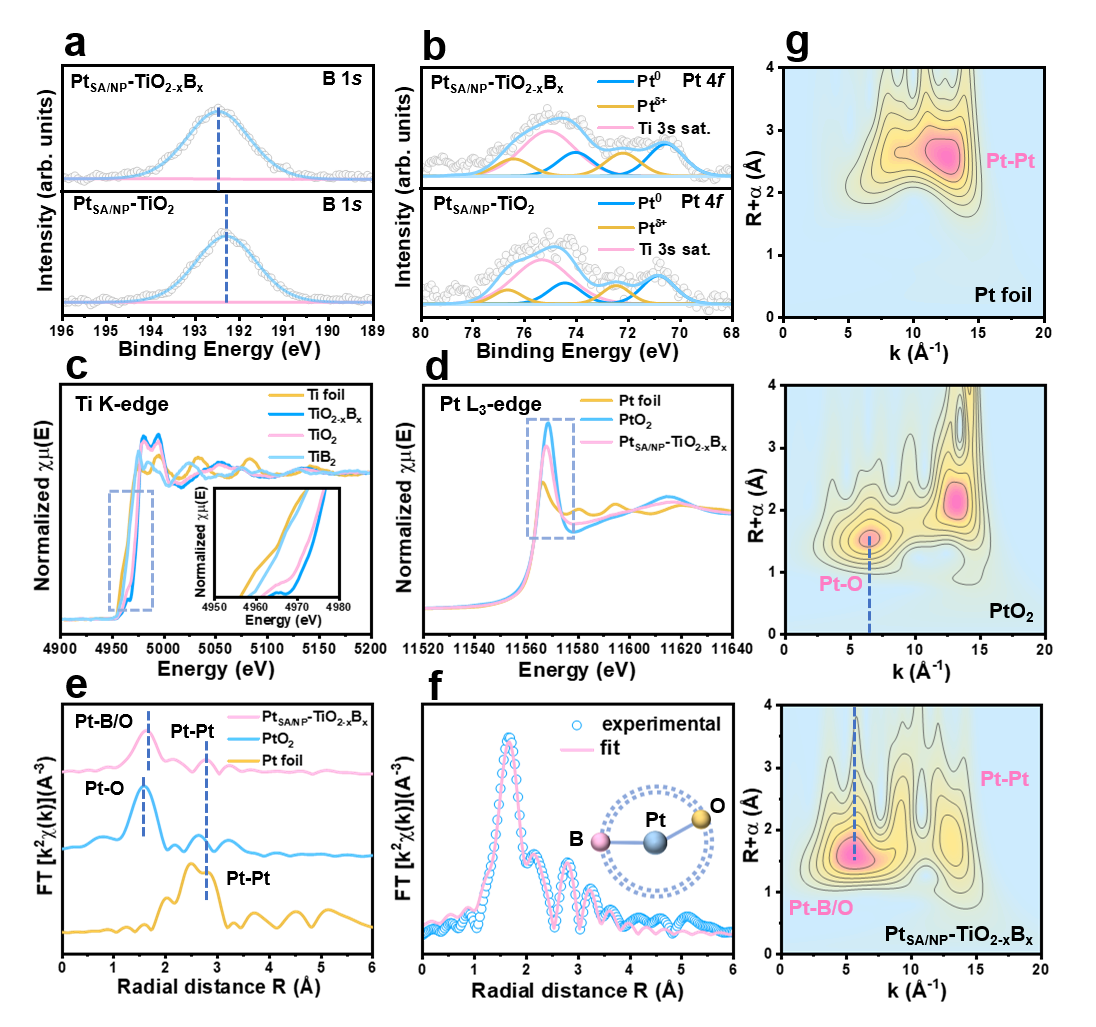

图3. 光催化剂的电子结构及局部配位环境

图3揭示了Pt助催化剂的化学态与局域配位环境。通过安徽吸收谱仪器设备有限公司的RapidXAFS 2M采集Ti K边与Pt L₃边XANES/EXAF谱图,分析显示,TiO2-xBx吸收边位于TiO2与TiB2之间,TiO2-xBx的键长长于TiO2而短于TiB2,证实B取代部分O原子,因为Ti-B键长大于Ti-O键。Pt L3边光谱显示Pt白线强度介于PtO2与Pt foil之间,表明Pt价态在0~+4之间,符合Pt0与Ptδ+共存。EXAFS揭示Pt单原子与Pt纳米颗粒的双重配位特征:第二配位壳的Pt-Pt峰对应Pt NP,而第一配位壳则显示PtSA/NP-TiO2-xBx中Pt的第一壳层配位键长伸长,由于Pt-B键长(2.18 Å)长于Pt-O键(2.02 Å),说明形成了B-Pt-O不对称配位结构。EXAFS拟合与小波变换(WT)分析结果显示PtSA/NP-TiO2-xBx中Pt SAs信号相比于Pt-O信号向低K值偏移,说明其与更轻质量的元素形成配位(即B),进一步证实Pt与B/O形成B-P-O配位单元。B与O电负性差异引发B-Pt与O-Pt间的电子重新分布,促进电子由TiO2向Pt转移,与XPS结果高度一致。

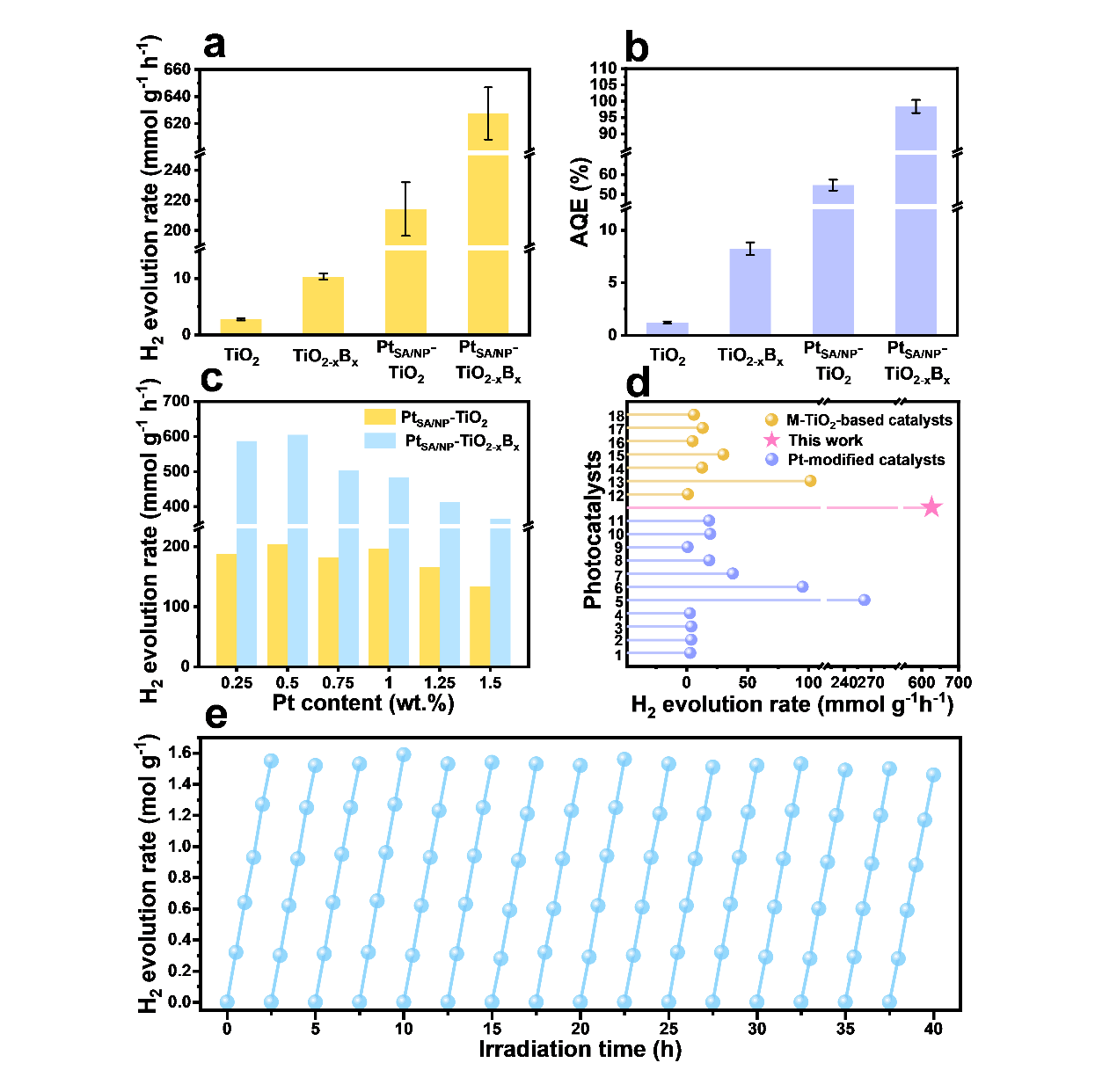

图4. 光催化制氢性能

图4显示PtSA/NP-TiO2-xBx光催化剂产氢速率达到627.6 mmol·g-1h-1,表观量子效率高达98.4%,接近理论极限,其光催化性能优于未掺杂B以及掺杂B但不形成B-Pt配位的对照样品,说明 B-Pt-O不对称配位结构是提升性能的核心因素。单独存在Pt SA或Pt NP时产氢性能显著下降,证实双活性位点的强协同效应。催化剂在40小时循环测试后依旧保持稳定,结构未发生团聚。

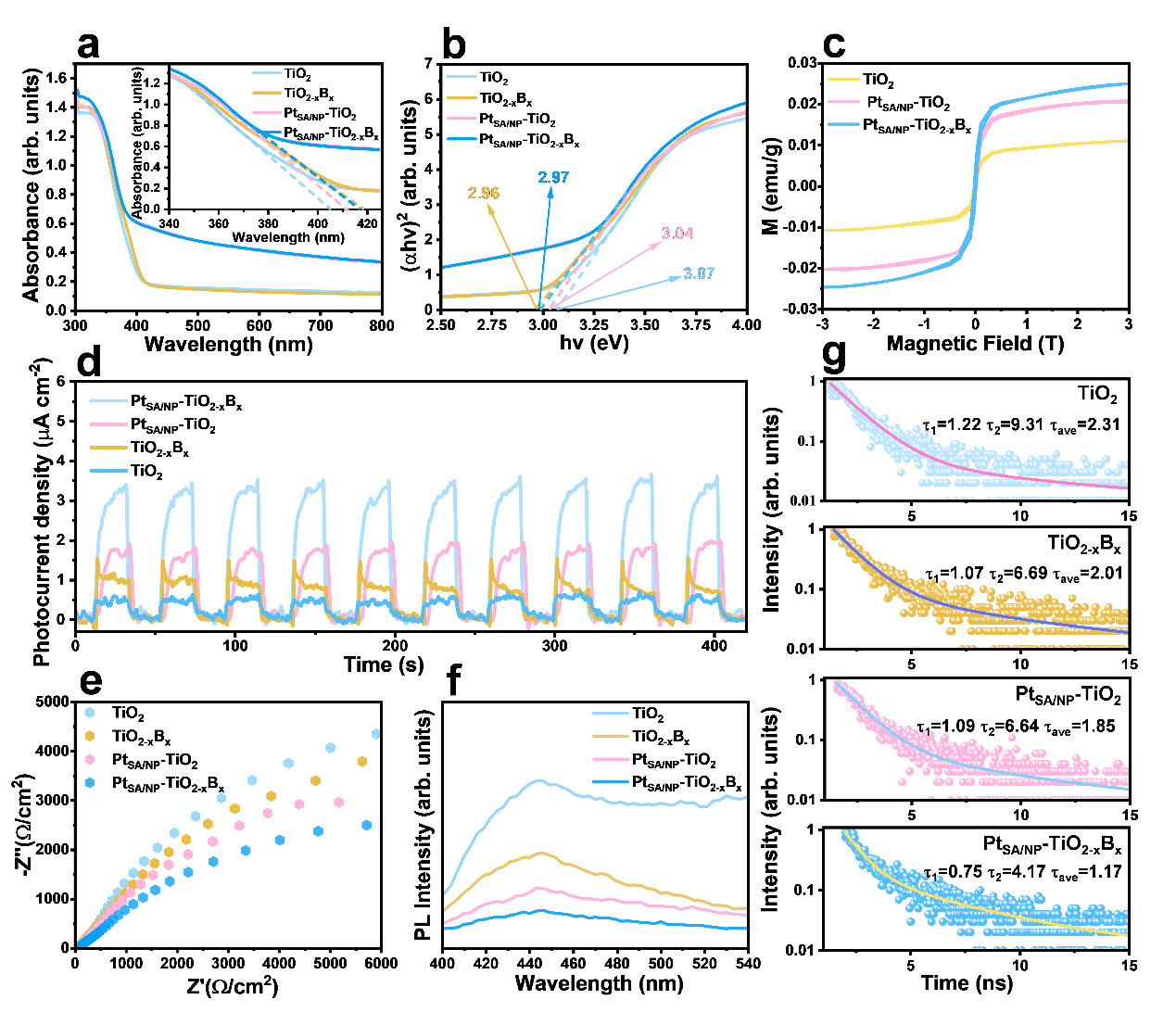

图5. 光催化剂的载流子动力学

图5 光谱、电化学和磁学测试表明,B-Pt-O结构有效促进了载流子分离与迁移,增强了自旋极化效应,降低了复合几率。PtSA/NP-TiO2-xBx表现出最高的光电流密度和最小的电荷转移电阻,进一步解释其优异的产氢性能。

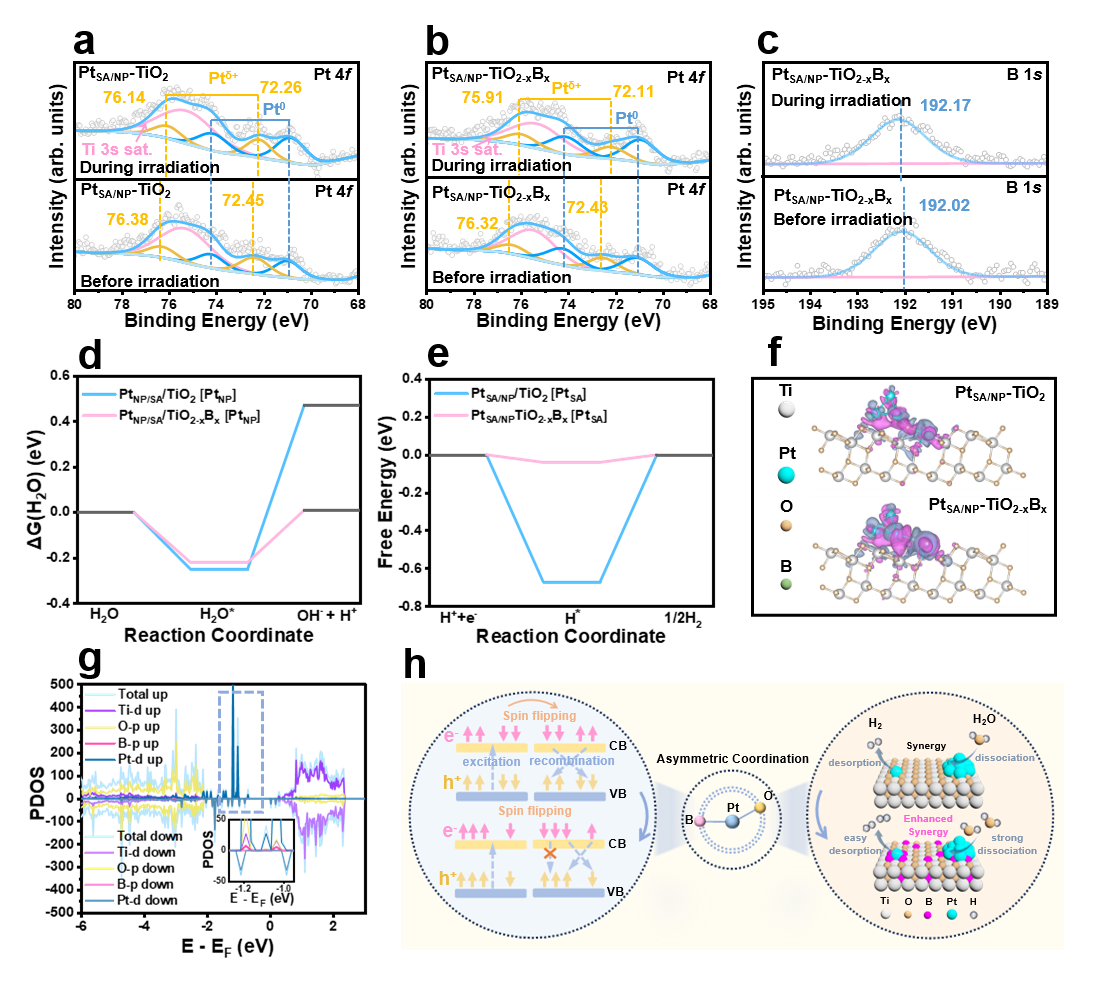

图6. DFT计算分析及光催化机理

原位XPS与DFT计算揭示:Pt NPs负责水分子活化,Pt SAs负责氢质子吸附/脱附。B-Pt-O结构显著降低了水分子解离能垒(0.72 eV→0.23 eV),并使H*脱附接近热力学最优,全面提升了双位点协同效应。机理示意图表明,不对称配位通过增强自旋极化和电子转移,抑制了电子-空穴复合,从而实现高效产氢。

总结与展望

本研究成功利用安徽吸收谱仪器设备有限公司的RapidXAFS 2M,精准解析了B-Pt-O不对称配位结构及其对光催化产氢的增强机制。通过在含Ti空位的MOF前驱体中锚定Pt物种,并结合B配体取代策略,成功合成了Pt单原子与纳米颗粒共存的B掺杂光催化剂。所制备的PtSA/NP-TiO2-xBx表现出卓越的光催化性能(PHE速率627.6 mmol·g-1·h-1,AQE 98.4%,TOF 33,090 h-1),显著优于未掺B对照样品。实验结果表明,B掺杂不仅改变了材料形貌并提升光吸收能力,更在电子结构层面构建了B–Pt–O不对称配位,强化了金属–载体相互作用,促进了载流子分离与迁移。

原位表征与理论计算进一步揭示,该不对称配位调控了Pt SAs与NPs的电子密度分布,优化了H2O在Pt NPs上的活化与H在Pt SAs上的吸附/脱附,从而显著增强双活性位点的协同效应。本研究强调了杂原子引入与不对称配位构筑在提升光生载流子转移和表面反应动力学中的关键作用,并为设计新一代高效、低成本的助催化剂–半导体光催化体系提供了可推广的策略。